非反転型・半波整流回路の設計ノウハウ

非反転型・半波整流回路の動作原理

非反転型・半波整流回路の動作原理

[特徴]入力電圧Vinの符号によって出力が切り替わるスイッチとも考えられます。すなわち、Vin>0のときONになり、電圧を出力する。また、Vin<0のときは、OFFになり出力0。図1のD(ダイオード)を逆向きに接続すれば、逆極性の整流回路になります。このとき、Vin>0のときOFFで、Vin<0のときONになり、電圧を出力します。

非反転型・半波整流回路の動作原理について説明します。図1に示すように、以下OPアンプの電源は、正電源(VCC)と負電源(VEE)と表記します。整流回路の入力端子は

Vin 、そして出力端子は Voutと表記することにします。OPアンプ(OP)の反転入力端子を−、非反転入力端子を+と表記します。OPアンプの出力端子についての表記は、特に一般には決められていませんが、ここではVopと表記することとします。

|

| 図1. 非反転型・半波整流回路の動作原理説明図 |

(1)電圧振幅が正(Vin>0)のとき[図1(a)の正弦波が正の振幅のとき]

OPアンプの入力は、このとき仮想ショート(imaginary short)が成り立ちます。仮想ショートとは、非反転入力端子と反転入力端子の電位が等しくなる状態で、OPアンプの基本動作原理です。余談ですがショートといっても、非反転入力端子と反転入力端子を、実際に配線してショート接続しては回路が動作しません(^^;)。(OPアンプの基本動作原理に関しては、別途掲載します。お楽しみに。)

ここで、回路図を見ると反転入力端子は Voutに接続されていますので、Vin=Vout という関係が成り立ちます。このとき、抵抗Rには

Vout/R 相当の電流が、OPアンプの出力端子から、ダイオードDを通って抵抗Rに流れ込んでいます。すなわち、ダイオードDは、順方向にバイアスされており、その電圧降下がVFになっています。したがいまして、OPアンプの出力電圧は、VoutよりVFだけ高めに出力されています。すなわち、入力電圧VinよりVFだけ高めに出ているということです。この様子を示したのが、図1(b)の正の振幅のときです。比較のため、入力相当の波形が(b)中に薄く書かれています。

(2)電圧振幅が負(Vin<0)のとき[図1(a)の正弦波が負の振幅のとき]

負の入力電圧が、非反転入力端子に加えられると、OPアンプ出力は負方向に推移します。このとき、ダイオードDは、逆方向にバイアスされるため、ダイオードには電流が流れません。したがって、Vout出力はゼロのままとなっています[図1(c)]。このとき、Vin≠Vout

の関係となりますので、非反転入力端子と反転入力端子の電位が等しくありません。OPアンプの入力は、OPアンプの基本動作原理である仮想ショートが成立しません。そうするとOPアンプは正常に動作することができず、OPアンプ出力は負方向にどんどん推移して、負電源VEE付近まで下がってしまいます。この様子を示したのが、図1(b)の負の振幅のときです。

非反転型・半波整流回路の製作上のノウハウ

非反転型・半波整流回路の製作上のノウハウ

動作原理を理解したところで、製作上のノウハウを書いておきます。

(1)電源電圧 VCC,VEEについて

OPアンプを使用する場合には、一般的に正電源VCCと負電源VEEを使います。特に決まっている訳ではないのですが、±15Vというのが多いようです。(正電圧だけを扱う回路では、VCCだけの単電源動作のOPアンプを使うこともあります。)

入力電圧範囲が例えば、±5VであればVCC,VEEともに、通常正負ともに3〜4V余裕を見て±9V以上(正確にはOPアンプの出力飽和電圧以上)というようにします。特殊なOPアンプとして、レール・トゥ・レール(Rail-to-Rail)といって電源電圧までの振幅を扱えるOPアンプもあります。電源レギュレータICの電圧には決まったものがありますので、通常は入手可能な電源レギュレータICとして、±9V、±12V、±15Vという電圧に設定します。

さて、ここで述べたことは一般論でして、非反転の半波整流回路では、負側の方の入力電圧範囲を、少し狭めた方がいいかも知れません。理由は、図1(b)の正弦波が負の振幅のときに、OPアンプの出力電圧が、Vop≒VEEとなるためです。このとき、ダイオードDには、逆方向にVEEだけバイアスされることになり、もしダイオードの逆方向耐圧がVEEよりも低かったら、ダイオードが壊れてしまいます。また、たとえ耐圧が高いダイオードを使用したとしても、負の半サイクル(Vin<0)で、OPアンプの出力が負電源いっぱい(正確にはOPアンプの出力飽和電圧)まで振れると、入力信号が0を横切るときに応答が遅くなる欠点があります。VCCとVEEは同じ大きさでなければならないということはありませんので、入力電圧範囲が±5Vでしたら、VCC=+12V、VEE=−9Vだっていいのです。ただし、入力電圧範囲よりも、VEEを狭めることはOPアンプにとってよくありませんので、かならずVin<VEEの関係は守って下さい。

非反転型・半波整流回路の実験準備

非反転型・半波整流回路の実験準備

それでは、実際に非反転型・半波整流回路をブレッドボードを使って実験してみましょう。使用した部品ですが、まずOPアンプは、LF412(National

Semiconductor社製),LM6361(National

Semiconductor社製)を比較のため使いました。

LF412は、1パッケージに2回路分のOPアンプが入っています。1回路のLF411と性能は同じです。秋月電子通商で、LF412が¥150、LF411が¥120です。LM6361は¥400です。

|

図2.LF412CN

特徴:LF411のデュアルタイプ,高速,JFET入力

スルーレート:15V/μs,

GBW:4MHz,

入力バイアス電流:50pA |

|

図3.LM6361N

特徴:高速,広帯域

スルーレート:300V/μs,

GBW:50MHz,

Av=1で安定 |

|

|

| 図4.LF412CNのピン配置図 |

図5.LM6361Nのピン配置図 |

図4,5にOPアンプのピン配置図を示します。LF412はデュアルタイプですので、片方のOPアンプを使います。使わないOPアンプの端子は、開放しているよりも、ボルテージフォロアを構成しておくと良いでしょう。つまり、OUTと−INを接続、+IN端子はGNDにつなげておきます。LM6361のOFFSET NULL端子は開放のままで構いません。

ダイオードですが、検波用で逆耐圧がVEE以上のものを使えば良いでしょう。ショットキ・バリア型ダイオードは、逆耐圧が低いものが多いので注意して下さい。もしなければ、1S1588という汎用品のダイオードでも、そこそこ使えるでしょう。VFが大きいため、ダイオード単体では使えませんが、OPアンプと組み合わせれば、VFはキャンセルできます。

電源電圧は、±12Vを使用しました。

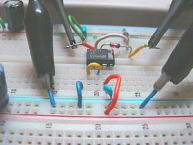

|

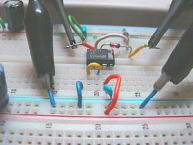

図6.ブレッドボード上に組み立てた

非反転型・半波整流回路例 |

左側から入力/右側から出力。外部との信号配線はプローブで接続。重要なことは、部品のリード線は適当な長さに切ることです。ブレッドボードだからといって、モヤシ配線はダメです。

モヤシ配線って?、それはパーツをボード(基板)に取り付けるときに、本来ならばピッタリ取り付けなければならないところを、リードを長めに取り付けてしまうことです。ちょっと見ると、まるでモヤシのようにリードを長くした部品がならんでいるように見えるため、このように言われています。扱う周波数が高くなるほど、配線のちょっとした余分な長さが、回路の動作を狂わせてしまいます。ブレッドボードでは扱う周波数が低周波や直流のため、特性的にはそれほど問題にはなりませんが、リードが長いとショートなどのトラブルを引き起こすことがありますので、やはりモヤシ配線は御法度です。

非反転型・半波整流回路の実験データ

非反転型・半波整流回路の実験データ

図1の回路で、OPアンプはLF412、またはLM6361を使用。

ダイオードは汎用品の1S1588。電源電圧は±12V。

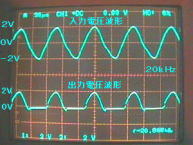

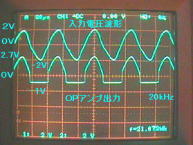

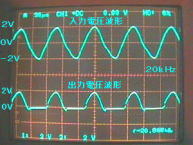

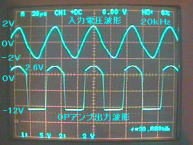

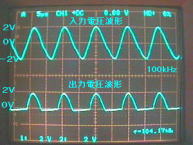

(1)LF412使用,入力周波数20kHz正弦波

図7(a)(b)に、そのときの波形データを示します。入力電圧が負に変化するとき、よく見ると、半波出力波形に歪みが出ているものの、半波整流動作をしていることが分かります。図7(b)に示すように、OPアンプの出力波形を見ると、入力が負のときは、負電源VEE=−12V付近まで下がっていることが分かります。

図7(a).LF412使用、入力周波数20kHz

入力/出力波形

上段:入力波形(20kHz正弦波)

(縦軸:2V/div,横軸:25μs/div)

下段:出力波形(半波整流出力)

(縦軸:2V/div,横軸:25μs/div)

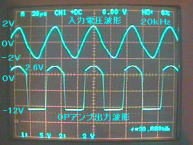

図7(b).LF412使用、入力周波数20kHz

入力/OPアンプ出力波形

上段:入力波形(20kHz正弦波)

(縦軸:2V/div,横軸:25μs/div)

下段:OPアンプ出力波形

(縦軸:5V/div,横軸:25μs/div)

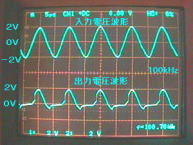

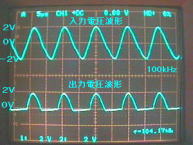

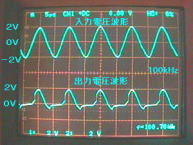

(2)LF412使用,入力周波数100kHz正弦波

さて、もう少し周波数を上げていくとどうなるでしょうか?図8に入力周波数が100kHzのときのデータを示します。入力電圧が正負に変化するとき、半波出力波形の歪みが大きくなりました。こうなると半波整流動作の限界でしょうか。

図8.LF412使用、入力周波数100kHz

入力/出力波形

上段:入力波形(100kHz正弦波)

(縦軸:2V/div,横軸:5μs/div)

下段:出力波形(半波整流出力)

(縦軸:2V/div,横軸:5μs/div)

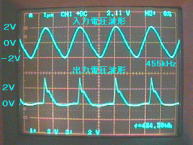

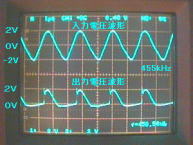

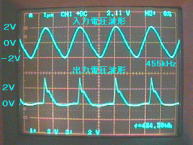

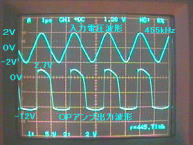

(3)LF412使用,入力周波数455kHz正弦波

それでは、さらに周波数を上げて、スペアナの検波周波数の455kHzではどうでしょうか?図9にそのときのデータを示します。ゲッ!、もはや半波整流とは言えないデータになってしまいました。原因はよく分かりませんが、正側で入力電圧が2Vなのに、出力電圧は3.5V程度まで出てしまっています。正常動作とは言えません!

図9.LF412使用、入力周波数455kHz

入力/出力波形

上段:入力波形(455kHz正弦波)

(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div)

下段:出力波形(半波整流出力?)

(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div)

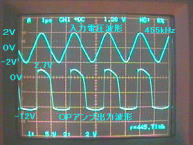

(4)LM6361使用,入力周波数455kHz正弦波

LF412より、高速なOPアンプとしてLM6361を使ってみました。図10(a)に半波整流出力波形を示します。先ほどの図9と比べたら、半波整流波形らしいのですが、やはり歪みが出ています。OPアンプ出力波形を図10(b)に示しますが、どうも入力電圧が正負に変化する段階で、OPアンプが追従していない気がします。LM6361といえば、スルーレート:300V/μsですから、十分すぎるほど速い石なのですが、それが追従できていないのです。

図10(a).LM6361使用、入力周波数455kHz

入力/出力波形

上段:入力波形(455kHz正弦波)

(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div)

下段:出力波形(半波整流出力)

(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div)

図10(b).LM6361使用、入力周波数455kHz

入力/OPアンプ出力波形

上段:入力波形(455kHz正弦波)

(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div)

下段:OPアンプ出力波形

(縦軸:5V/div,横軸:1μs/div)

非反転型・半波整流回路の改良のノウハウ

非反転型・半波整流回路の改良のノウハウ

改良のノウハウと言っても、図1の非反転型・半波整流回路の動作原理説明図で、OPアンプの出力端子にダイオードを1個追加しただけです。図11に非反転型・半波整流回路(改良版)の動作原理説明図を示します。

|

|

| 図11. 非反転型・半波整流回路(改良版)の動作原理説明図 |

|

(1)電圧振幅が正(Vin>0)のとき[図11(a)の正弦波が正の振幅のとき]

OPアンプの入力は、このとき仮想ショート(imaginary short)が成り立ちます。

ここで、回路図を見ると反転入力端子は Voutに接続されていますので、Vin=Vout という関係が成り立ちます。このとき、抵抗Rには

Vout/R 相当の電流が、OPアンプの出力端子から、ダイオードD1を通って抵抗Rに流れ込んでいます。すなわち、ダイオードD1は、順方向にバイアスされており、その電圧降下がVF1になっています。

一方、追加したダイオードD2は逆方向にバイアスされているため、電流は流れません。

したがって、このときは図1のときと同じ動作になります。

(2)電圧振幅が負(Vin<0)のとき[図11(a)の正弦波が負の振幅のとき]

負の入力電圧が、非反転入力端子に加えられると、OPアンプ出力は負方向に推移します。このとき、ダイオードD1は、逆方向にバイアスされるため、ダイオードD1には電流が流れません。したがって、Vout出力はゼロのままとなっています[図11(c)]。

一方、このときダイオードD2は順方向にバイアスされるため、OPアンプ出力は、その電圧降下がVF2になっています。ダイオードD2がなければ、OPアンプ出力は負方向にどんどん推移して、負電源VEE付近まで下がってしまいましたが、D2によりVF2以下には下がりません。(ダイオード・クランプといいます。)

従って、ダイオードD1の逆方向電圧は、VF2ですので、逆方向耐圧の低いショットキ・バリア型のダイオードも耐圧を気にせず使用可能になります。一方、ダイオードD2の耐圧ですが、入力電圧+VF1ですので、入力電圧が小さければ、逆方向耐圧の低いダイオードでも使えます。ただし、D2が順方向になったときには、OPアンプの駆動出力電流程度の電流が出力に流れ込みますので、IFの最大定格が低いダイオードを使用する場合には注意してください。

非反転型・半波整流回路(改良版)の実験データ

非反転型・半波整流回路(改良版)の実験データ

(1)LF412使用,入力周波数20kHz正弦波

図12(a)(b)に、そのときの波形データを示します。図7(b)に示すように、入力電圧が負に変化するとき、OPアンプの出力電圧が−1V程度にクランプされています。

図12(a).LF412使用、入力周波数20kHz

改良版の入力/出力波形

上段:入力波形(20kHz正弦波)

(縦軸:2V/div,横軸:25μs/div)

下段:出力波形(半波整流出力)

(縦軸:2V/div,横軸:25μs/div)

図12(b).LF412使用、入力周波数20kHz

改良版の入力/OPアンプ出力波形

上段:入力波形(20kHz正弦波)

(縦軸:2V/div,横軸:25μs/div)

下段:OPアンプ出力波形

(縦軸:2V/div,横軸:25μs/div)

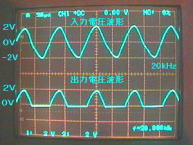

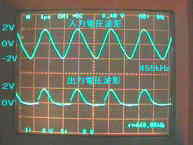

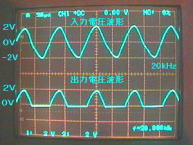

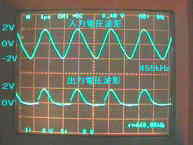

(2)LF412使用,入力周波数100kHz正弦波

それでは、入力周波数が100kHzのときではどうでしょうか?図13を見て下さい。改良前のデータ(図8)では、半波整流とは言えないような波形でしたが、ダイオード1個の追加で改善!!どうです、きれいな出力波形でしょう。(^^;)

図13.LF412使用、入力周波数100kHz

改良版の入力/出力波形

上段:入力波形(100kHz正弦波)

(縦軸:2V/div,横軸:5μs/div)

下段:出力波形(半波整流出力)

(縦軸:2V/div,横軸:5μs/div)

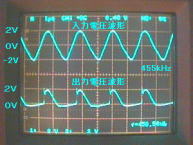

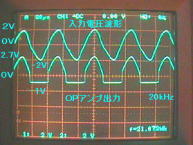

(4)LM6361使用,入力周波数455kHz正弦波

455kHzともなると、LF412では少し厳しいので、LM6361を使って、入力周波数455kHzのデータをとってみました。

図14.LM6361使用、入力周波数455kHz

改良版の入力/出力波形

上段:入力波形(455kHz正弦波)

(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div)

下段:出力波形(半波整流出力)

(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div)

やや歪んでいる気がしますが・・・。もう少し別の方式の回路、次は反転型の半波整流回路を見ていきましょう。

[次へ]は、反転型の半波整流回路のページへ